為什么歐盟積極領導應對氣候變化?

謝來輝

中央編譯局全球治理與發展戰略研究中心

【內容提要】自從2001年美國退出《京都議定書》以來,歐盟在全球氣候變化的問題上一直是沒有爭議的積極領導者。但是從理論上看,減緩氣候變化是提供全球公共物品,各國都存在搭便車的心理而不作為。為什么歐盟卻選擇了積極領導全球行動呢?本文評述和批判了現有文獻中分析歐盟氣候戰略常見的三種觀點:特殊偏好論、政治戰略論和減排成本-收益比較決定論,指出了其中的合理性與片面性。在此基礎上,作者進而從恐懼、榮譽和利益三個方面,建立起理解歐盟氣候戰略動因的綜合框架。特別是本文基于氣候變化問題的全球性、戰略性等屬性,提出應該從國際經濟互動關系中的相對利益,來全面理解各國的氣候戰略。本文認為,歐盟在氣候變化問題上之所以扮演積極角色,緣于歐盟一直以來對海外能源進口的依賴導致的危機感,在一體化過程中為增強凝聚力而在氣候外交榮譽上的追求,以及在20世紀70年代能源危機后較早調整而在經濟和技術方面獲得的先動優勢。其中很大部分都歸結于歐盟在世界經濟中的地位,因此,國際貿易應該是理解大國氣候戰略發展的關鍵因素。

【關鍵詞】歐盟;氣候變化;世界經濟;領導者

JEL分類碼:F18; F50; H23; O13

一 問題的提出

只要簡單回顧一下國際社會應對氣候變化的歷史,我們就會發現,歐盟是一直在推動氣候變化議題的主要力量之一。自20世紀80年代末期最早提議要求將氣候變化議題納入國際議程以來,歐盟一直在這一議題上扮演著積極角色。在1997年《京都議定書》的談判過程中,歐盟15個成員國集體承諾,在《京都議定書》的第一承諾期內,在1990年的基礎上將其二氧化碳的排放數量集體減排8%。這一目標的減排幅度比美國、日本等其他發達國家所承諾的幅度都要高。特別是在2001年3月美國宣布退出《京都議定書》之后,歐盟環境部長理事會在哥德堡做出歷史性的決定,承諾歐盟將履行《京都議定書》義務,要求各國批準《京都議定書》以促成其盡快生效(Oberthür and Kelly, 2008)。自此以后,歐盟代替了美國成為了推動國際氣候制度演進的積極領導者。在此期間,歐盟以支持俄羅斯加入世紀貿易組織(WTO),以較高價格購買俄羅斯天然氣等措施,換取俄羅斯在《京都議定書》上簽字,并最終為2005年2月《京都議定書》順利生效鋪平了道路。從歐盟具體的內部政策來看,歐盟從2003年開始著手建立歐盟排放貿易體系(EU ETS),為12000多個能源行業和高耗能行業的企業規定了排放目標。

《京都議定書》生效之后,歐盟逐漸以氣候變化問題上的領導者自居,越來越多強調自己所扮演的這種領導者角色(Barroso, 2008)。目前,歐盟完成《京都議定書》中承諾的減排目標幾成定局,據歐盟委員會研究報告預測,按照目前減排工作的進展,預計15國在2008至2012年年均溫室氣體排放量相比基準年將減少14.2%,大大高于原定目標(European Union, 2010)。歐盟也是目前積極推動2012年之后全球減排協議的成員之一。歐盟在2007年單方面承諾了自愿減排目標:到2020年將在1990年排放水平基礎上減排20%,并將可再生能源比例提高到20%,節能20%。同時,歐盟也提出,全球應對氣候變化的最終目標應該是把溫升幅度控制在工業革命前的2度以內。在哥本哈根會議上,歐盟一度被美國排除在《哥本哈根協定》的制定過程之外,被認為失去了氣候談判的領導地位。但是在2011年的德班會議上,歐盟因提倡并推動通過了“德班路線圖”,重新體現了其領導者地位。

從理論上看,氣候變化的治理是典型的全球公共物品問題。每個國家,每個人排放的溫室氣體都是同質的,只有全球共同采取行動才能有效控制氣候變化。因此,按照集體行動的邏輯,每個國家都有搭便車的激勵,而不是選擇積極減排。而且從全球環境治理的歷史來看,歐盟及其各成員國在之前的全球環境合作議題上的領導作用并不明顯。在其它全球環境問題比如臭氧層消耗問題上,美國和加拿大等國家發揮著主要的領導作用,歐盟主要成員國卻都非常消極甚至還反對采取行動(Benedick, 1998)。在氣候變化問題上,歐盟第一次非常突出地發揮了領導者角色。這成為了冷戰后國際事務的一個非常突出的現象。這就引發了一個令人深思的問題:為什么歐盟在氣候變化問題上一直都如此積極采取行動,而不是選擇采取搭便車的策略?相比之下,其他一度曾經積極參與氣候政治的國家比如美國和加拿大,立場都發生過巨大的轉變(Xie, 2012)。

二 文獻中的三種主要觀點

早在2001年就有學者深入分析了歐盟在氣候議題上的領導作用,認為具體體現在三個方面:(1)“結構型領導力 (structural leadership) ”,即利用經濟及政治的影響力推動談判;(2)“工具型領導力 (instrumental leadership) ”,即利用外交手腕來建立聯盟和談判結構,以實現共同目標;(3)“方向型領導力 (directional leadership) ”,即通過示范來實現領導全球行動(Gupta and Lasse Ringius, 2001)。

關于歐盟何以在氣候議題上成為領導者,中外文獻對此問題已經做出了各種解釋(Li, 2010)。本文將從三個方面入手來對文獻進行批判性的總結,旨在提出更加綜合性的解釋框架。筆者將這些文獻的觀點分別命名為:“特殊偏好論”、“政治戰略論”和“減排成本-收益比較決定論”。

(一)特殊偏好論(Premise 1:Special Preference)

美國國務院情報和研究局高級研究員約翰•施密特(John R. Schmidt)曾經撰文專門分析歐洲領導全球氣候合作的原因(Schmidt, 2008)。在他看來,一個很重要的原因就在于歐洲外交政策中有“預防原則”,即在危險發生前采取預防措施,而非坐以待之。二戰的悲慘、冷戰的嚴酷,使歐洲國家對威脅特別敏感,并將“預防原則”融入其內政外交,使潛在威脅控制在最小范圍內。在歷史上,歐洲多是福利國家,這種情況也使其對于安全問題更加謹慎。正是因為這種“厭惡風險”的偏好,歐洲在環境事務上大力推行“預防原則”,在國際氣候合作領域也積極納入這一原則,并以之為指導。此外,約翰•施密特也特別指出,歐洲積極推動氣候變化的原因在于歐洲具有建立康德式世界秩序的理想。而且,歐洲具有貴族階級式的責任感(相對于美國而言)對發展中國家有容忍之心。歐洲出于對多邊主義的偏好以及對道義的追求,因此它更加偏好于提供全球公共物品 (Li, 2010)。

在理解歐盟的氣候戰略問題上,意識形態因素固然有一定的解釋力,但是我們很難認為它比經濟利益因素更重要。道格拉斯·諾思(Douglas North)在解釋經濟發展中的制度變遷時曾說,“無論何種情況,都不否認在經濟變革中一直都含有這兩種因素(即相對價格變化的因素和意識形態的因素)”(North,1973)。歐洲興起的綠色運動已發展成一種非常有影響力的意識形態,歐洲綠黨的興起是影響歐洲政策偏好的一個重要因素。但是,“特殊偏好論”并不能完全解釋在氣候議題上歐盟為何會采取積極行動這一問題?這種觀點也許可以解釋一些國家環境政策出臺的歷史過程,但是對于認識氣候變化這樣的全球環境問題恐怕是不適合的。曾經多年作為美國政府代表參與氣候談判的喬納森•維訥(Jonathan B. Wiener)曾總結:“在國際環境談判中,美國、歐盟和日本都從不商討全球道德的優勢,專家團體也從不這樣來塑造其結果。相反,各國政府將彼此視為潛在的合作者和經濟競爭者,并通過談判來追求集體和個體的凈收益”(Wiener, 1999)。這說明,利益而非道德規范才是現實中驅動氣候政治發展的更重要變量。特別是那種認為歐盟政策是為了追求“規范性力量(Normative power)”的觀點似乎 “缺乏歷史深度”,缺乏對歐盟內部政治經濟力量進行充分深入的審視(Falkner, 2007)。

(二)政治戰略論 (Premise 2:Political Priority)

“政治戰略論”認為,歐盟之所以獲得了氣候變化議題的領導權,其主要是因為歐盟渴望成為全球領導者,因而它非常重視氣候變化議題。比如約翰•施密特提出的解釋就包括:歐洲希望以此獲得國際政治上的戰略高地;歐洲認為自己能夠起到示范作用并自信能夠產生技術激勵作用(Schmidt, 2008)。國內也有學者認為,之所以是歐盟(而非美國)領導了《京都議定書》談判生效進程,是因為“氣候變化問題在兩者外交政策議程上的地位不同”(Bo, 2008)。

遺憾的是,上述研究并沒有進一步發問:為什么歐盟敢于(或者能夠)設立雄心勃勃的氣候戰略?為什么不在別的領域,而只是選擇了氣候變化這個問題?為什么在歐美之間會產生這種政治戰略定位的差異呢?為什么同樣以“環境和可持續發展”作為立國戰略的日本和加拿大沒有承擔起類似歐盟的角色,加拿大甚至還扮演了非常消極的“落后者”的角色?

早在歐盟的相關機構發揮作用之前,歐盟的成員國就在氣候變化議題上就表現出極大的熱情。例如,英國在1990年提出,要在2005年之前要把二氧化碳(CO2)的排放量穩定在1990年的排放水平上。丹麥和意大利也隨后宣布了類似的目標。在1990年,絕大多數的歐盟成員國都設立了各自的國家減排計劃和目標,雖然歐盟在整體層面并沒有任何共同的目標(Jordan and Rayner, 2010)。此后,歐盟開始積極采取措施推動共同的減排行動。因此,強調歐盟委員會等機構在制定關鍵氣候戰略中的作用的同時,也應該考慮在各成員國的支持是其最終決策的基礎。

因此,這種解釋顯然沒有從國內政治的層面來分析支持歐盟積極氣候戰略的來源,自然也無法令人滿意。這正如早期的經濟學家們只是使用要素的增長來解釋經濟增長一樣,“我們列出的原因(創新、規模經濟、教育、資本積累等)并不是經濟增長的原因;它們乃是增長”(North and Thomas, 1973),因此需要進一步解釋要素何以增長。同樣我們也應該進一步追問,那些引起歐盟把氣候變化作為首要政治戰略的原因是什么?我們認為,追求氣候上議題的外交榮譽以促進歐洲一體化進程,才是這些領導機構制定積極氣候戰略的主要動因。

(三)減排的成本-收益比較決定論(Premise 3:Mitigation Benefit-Cost Analysis)

從減排的成本與收益比較來分析氣候戰略的決定是一種基于利益進行分析的常見路徑。國際政治學者斯普林茲(Detlef Sprinz)和瓦阿托蘭塔(Tapani Vaahtoranta)最早試圖通過對環境損害(或稱生態脆弱性)和減排成本這兩個變量的比較來解釋一國參與國際環境合作的態度和行動。其中,他們根據這兩個變量高低的不同組合,對一國參與環境合作態度做了分類,分別是:“旁觀者”(Bystanders)、“推動者”(pushers)、“拖后腿者”(Draggers)和“居中者”(Intermediates)( Sprinz and Vaahtoranta, 1994)。根據這一解釋的邏輯,歐盟在應對氣候變化文中所采取的積極姿態應該對應的是較高的生態脆弱性以及較低的減排成本的情況。因此有學者認為,歐盟和美國“兩者對氣候變化問題的生態脆弱性和減排成本的認知與評估不同”,是導致歐盟承擔領導角色的重要原因之一(Bo, 2008)。

與美國和俄羅斯等相比,歐洲受到氣候變化的潛在影響并由其導致的后果確實會更嚴重。相關研究顯示,歐洲是經濟合作與發展組織(OECD)國家中受氣候變化影響較為嚴重的地區。如果未來的氣溫升高2.5℃,估計歐洲地區的國內生產總值(GDP)將下降2.83%。這僅次于印度(4.93%)和非洲(3.91%),高于美國(0.45%)、日本(0.50%)、中國(0.22%)和俄羅斯(-0.65%)等(Nordhaus and Boyer, 2000)。另外據政府間氣候變化專家委員會(IPCC)的預測,歐洲幾乎所有地區都會因氣候變化遭受這樣那樣的負面影響,會對歐洲的許多經濟部門帶來挑戰。根據IPCC第四次評估報告,如果國際社會不進一步采取行動減少溫室氣體排放,21世紀歐盟的平均氣溫有可能進一步上升4°C -7°C (IPCC, 2007)。盡管如此,氣候變化主要影響的還是發生在發展中國家,富裕的發達國家所受影響普遍較弱(Mendelsohn, Dinar and Williams, 2006)。

但是從另一個方面來看,歐洲的減排成本并不低。歐盟作為一個成熟的發達經濟體,減排成本顯然要高于發展中國家。基于多個模型的分析結果,我們發現歐盟國家的邊際減排成本雖然低于日本,但是要明顯高于美國。根據2001年IPCC第三次評估報告的測算,為實現《京都議定書》的減排目標,2010年各主要附件I國家的邊際減排成本(美元/噸CO2)如果以1990年美元不變價來計算,它們分別是:日本為53-137美元;歐盟是43-111美元;美國是36-72美元(IPCC, 2001)。另根據維吉耶等人(Viguier, et al., 2003)研究,如果要在2010年實現減排20%的目標,美國的邊際減排成本為140美元,而歐盟和日本將分別為160和200美元(Viguier, Babiker and Reilly, 2003)。當然,在歐盟的成員內部,國家之間的邊際減排成本差異也是很明顯的。

“減排成本-收益比較決定論”的缺陷是明顯的。這種觀點只是假設各國將自身生態的脆弱性與減排成本之間進行了比較,并以此作為決策的依據,但這種觀點并沒有考慮氣候變化對其他國家乃至全球的影響分析。氣候變化是全球環境問題,其影響是全球性和長期性的。僅從狹隘的國內環境損害來考慮可能并不符合全球環境相互依存的現實。從上述對歐盟減排行為分析來看,對其成本和收益的比較還很難以判斷歐盟應該對應積極或者消極的立場。在這一點上,哈耶克(Friedrich August von Hayek)曾經說過:“就許多集體產品而言,人們根本就不可能精確地確認出誰將從這些集體產品中受益或受多少益,因此我們所能實現的就是使每個人都感到,從整體上說,集體產品為他提供的服務至少在價值上等同于對他提出的付款要求。”這意味著公共物品的提供,不大可能只是基于個體對各自的直接成本與收益的判斷。更何況,氣候變化相比于其他全球性問題,在治理的成本與收益之比較的復雜性和不確定性要更加嚴重,因此對其權衡比較非常困難。總的來看,這種根據簡單的成本-收益進行解釋的方法是基于局部經驗的事后總結,用于解釋和預測各國參與氣候合作立場的理由并不充分。

三 一個理解歐盟積極氣候戰略原因的綜合框架

在古希臘歷史學家修昔底德(Thucydides)看來,恐懼、榮譽和利益是理解一國行為的三個關鍵動機。在分析歐盟的氣候戰略時,我們也完全沒有理由不遵循同樣的路徑。僅從任何一個單一的因素來理解歐盟的氣候戰略無疑都是膚淺的。目前的文獻大多從道德規范、歐盟機構追求榮譽以及利益等動機來解釋歐盟的行為,但還存在許多不足,也缺乏完整合理的解釋框架。本文試圖在前述文獻的基礎上,綜合恐懼、榮譽和利益三個因素來分析歐盟為何要采取積極氣候戰略。

(一)恐懼、榮譽和利益(Fear, Honor and Self-interest)

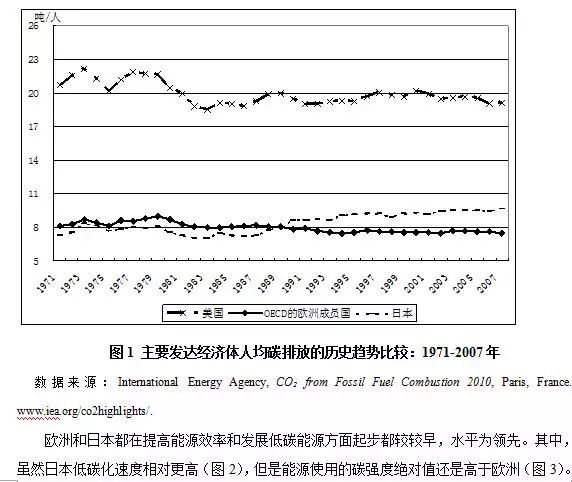

對氣候變化可能導致災難性影響的恐懼無疑是驅動人類社會積極應對的基本動因之一。美國之所以在1988年興起了對氣候變化的關注熱潮,主要原因是當年夏天出現了難得一見的熱浪與干旱,這一事件推動了美國把氣候變化議題納入國際談判的議程(Bodansky, 2001)。歐盟面對氣候變化問題比美國等發達國家要更加脆弱,體現出更強的厭惡風險的偏好。這種情緒為后來歐盟達成氣候政治的共識奠定了強大的社會基礎。

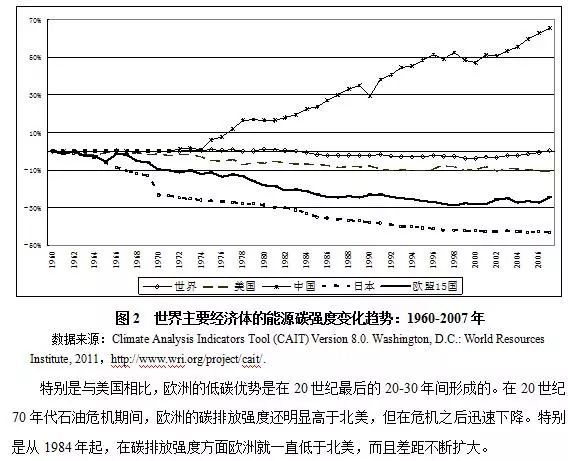

除了對潛在氣候災難的恐懼外,對化石能源供應鏈斷裂的恐懼也是不少國家積極向低碳經濟轉型的重要原因,這對于歐盟而言顯得尤其重要。20世紀70年代的兩次石油危機迫使歐盟走上了節能減排的道路。與之對照的是,大西洋另一側的美國卻繼續依靠其在國際政治經濟格局中的優勢而延續著高耗能高排放的發展道路。這一時期的美歐政策的“大分岔”促使歐盟在石油危機之后形成了發展低碳經濟的先動優勢。

在榮譽方面,我們應該看到,歐盟成立這一事件本身就極大地推動了氣候變化議題在政治議程中的地位提升。歐盟應對氣候變化的政策演進與其一體化進程緊密聯系。氣候變化問題的整體性特征也有利于推動區域的團結。于是,歐盟相關組織把氣候變化議題當做取得歐盟一體化進程政績的關鍵領域。在參與氣候變化合作的歷史過程中,歐盟相關機構確實發揮了至關重要的角色。特別是在1987年《單一歐洲法案》簽署之后,歐盟委員會把氣候變化議題當作歐盟作為單一行為體在國際舞臺上展現魅力的機遇。最終,氣候問題上的外交成果以及內部政策,已經成為歐盟一體化成果中一顆最為耀眼的明珠。

當然,歐盟對于氣候議題上榮耀的追求,不僅體現在引領全球的環境規范方面,也體現在應對氣候變化的經濟和技術優勢方面。二者共同推動政治和經濟精英在氣候變化問題上積極行動達成共識。

僅有恐懼和榮譽這兩個變量顯然并不足以解釋歐盟積極的氣候戰略,利益因素恐怕更為重要。正如萊因霍爾德·尼布爾(Reinhold Niebuhr)認為,個人的行為可能是因為道德驅動,但一個組織或社會的行動卻絕不能用道德來解釋。通過將個人的道德行為與社會群體的道德行為作了不同的劃分,他認為,個人的道德行為既有自私的方面,又有無私的方面;社會群體的道德行為卻僅有自私傾向。尼布爾引用了喬治·華盛頓的一句名言:“只有在符合其自身利益時,民族才是可以信賴的”(Niebuhr, 1932/1998)。

(二)應對氣候變化問題所涉及的利益

化石能源的大規模使用是當今世界經濟的能源基礎,而主要由化石燃料燃燒所產生的溫室氣體在大氣中累積,產生全球范圍長時期的氣候變化問題。這些因素使得氣候變化具有與其他環境問題截然不同的特性,氣候變化問題是全球性的、累積性的、長期性的和不確定性的。應對氣候變化意味著能源基礎的根本性改變,改變當前主導的能源設施必然涉及到產業發展、基礎設施以及軍事建設等具有戰略重要性的利益。從這個角度來看,人口增長、經濟的發展階段、能源消費的增長趨勢無疑都是影響減排成本的重要因素。

從政治經濟學的視角來看,僅從絕對利益來看待氣候戰略的制定顯然是不夠的。相對利益(而非絕對利益)才是影響氣候戰略的關鍵要素。從理論上說,控制氣候變化是一種“加總型公共物品”,這種屬性意味著公共物品提供的結果將取決于所有國家的減排努力之和。這說明各國在氣候變化問題上并不是“囚徒困境”的博弈,而是協調博弈(“捕鹿”博弈或者“智豬”博弈)。各國都以別國采取減排行動作為自己采取減排行動的前提,只有在各國都采取行動時,才能達到最優。因此,氣候戰略的制定與形成一定要從國際互動關系來入手分析和理解。

這一點從《京都議定書》中關于減排任務的安排中可明確看出:歐盟作為一個整體要承擔減排8%的義務,美國減排7%,日本和加拿大減排6%。這并不是基于減排效率的經濟學計算,而是基于政治上討價還價的結果。各國承擔的減排量比例非常接近,正是出于使各國減排努力協調一致的政治目的。盡管這些國家的承諾方式遭到了很多學者的批評,但這種分擔方式在實踐中卻是非常有效的,歐盟國家內部的責任分擔也是按照類似的方式。

具體來說,這是由經濟全球化的基本背景所決定的。在經濟全球化時代,主要發達國家都不同程度地依賴國際能源市場的供應,而資本流動便利化也使得產業轉移趨勢加強,這意味著競爭力問題和國內就業的問題會更加突出。這種相互依賴的關系使得各國在制定氣候政策時須更多地考慮世界經濟因素。例如,美國的小布什政府在2001年宣布退出《京都議定書》時所提出的主要理由是,美國擔心減排會影響自身的國際競爭力。因此,發展新能源產業和創造就業崗位是美國和歐盟提出制定氣候政策的主要出發點之一。因此,從國際貿易的視角來理解氣候變化所涉及的復雜利益,這將有利于我們更好地認識全球氣候政治的發展動力。

要打破氣候變化國際合作中協調博弈的僵局,其關鍵是相對優勢國能率先做出讓步。這相當于“智豬博弈”中的“大豬”率先行動,并承擔更多成本。在其內部,產業界與倡導環境規范的非政府組織(甚至政黨)結盟,希望獲得貿易利益;政府希望創造新的產業和就業崗位吸引選民的支持,能源安全和經濟安全考慮將歐盟內部的各種政治精英團結在一起。這些因素都與國際貿易有直接關系并推動了國內氣候政策的出臺。由于氣候變化本身以及減排行動的全球性,產業界又有需要推動發展相關的國際制度,以穩定投資預期和保障長期的競爭優勢以及利益。這種利益需要與歐盟對外交榮譽的追求也是內在一致的。于是,國內政治經濟與國際行動密切聯系,形成了支持歐盟積極氣候戰略的長期穩定的驅動力。

四 從國際貿易看歐盟氣候戰略的歷史與邏輯

20世紀70年代的兩次石油危機迫使歐洲轉向節能低碳的發展模式,對能源和經濟安全的擔憂構成了歐盟后來走上低碳轉型道路的初始條件。積極推動區域一體化的歐盟迫切希望在氣候議題上取得進展,而較早發展起來的可再生能源產業自然就成為了歐盟發展經濟和吸納就業的優先選擇,這同時也與歐盟較為先進的環境規范相結合。于是,恐懼、榮譽和利益等動機融匯在這一邏輯鏈條的各個環節當中。

(一)歐盟在降低化石能源進口方面的相對優勢

從歷史上看,率先大規模使用化石能源推動西歐在世界上最早實現工業化和現代化,并形成了今天南北收入差距的基本格局,這同時也造成了全球氣候變化問題。但是也許與過早大規模開發化石能源有關,西歐也較早陷入了高度依賴進口化石能源的境地。1973年以及1978年的兩次石油危機成為世界經濟的一個重要轉折點。根據麥迪森的《世界經濟千年統計》,西歐占世界GDP的比重從1500年的17.9%上升到1870年的33.6%;之后由于北美的興起,到了1950年降為26.3%;在1970年為25.7%,但是到了1998年僅為20.6%。這兩次石油危機結束了西歐在第二次世界大戰后年平均增長率為4.8%的黃金時期。在1973-1998年,西歐年均國內生產總值(GDP)增長率為2.1%,人口增長率從0.7%下降到0.3%,勞動生產率增速從4.8%降到2.3%,失業率一直居高不下。從20世紀70年代至今,這個階段是西歐在世界經濟中地位不斷下降的階段( Mddison, 2009)。

歐盟作為較早實現工業革命的發達經濟體,一直都高度依賴化石能源。20世紀70年代的兩次石油危機使歐美的經濟都陷于高通脹、高失業的經濟危機。但是,與美國通過各種手段獲得能源供應的方式不同,石油危機迫使西歐走上了減少能源進口依存度、節約使用化石能源和開發可再生能源的道路。例如,歐共體理事會在1974年通過了《關于1985年共同體能源政策目標的決議》以落實這些目標的行動方案。該決議提出,到1985年,共同體的進口能源依存度由63%降低到50%,如有可能則降低到40% (Feng, 2010)。

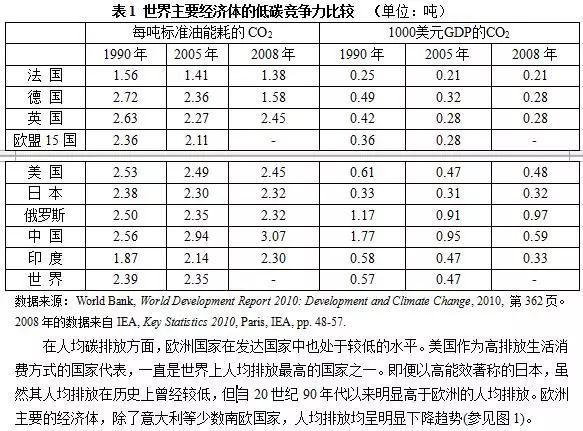

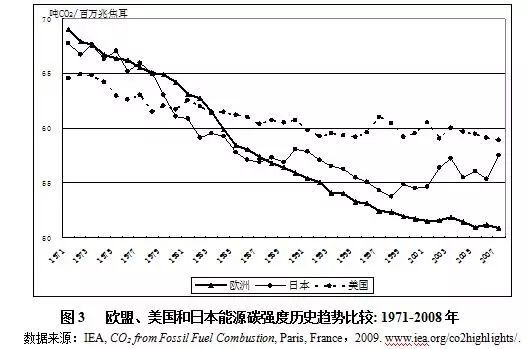

根據世界銀行《世界發展報告》的統計,歐盟的低碳競爭力在世界主要經濟體中處于明顯的優勢地位,而且這種優勢甚至呈擴大趨勢(參見表1)。在1990年,同是使用相當于每一噸標準油的能源,歐盟僅排放2.36噸二氧化碳,美國和日本則分別排放2.53噸和2.38噸二氧化碳。到了2005年,歐盟15國的對應指標則降低為2.11噸,下降了0.25噸,美國和日本的對應指標分別下降了0.04和0.08噸。在1990年,為了生產1000美元的GDP,在歐盟15國,導致的溫室氣體排放量是0.36噸二氧化碳,遠低于美國(0.61噸)、也低于日本(0.33噸)。到2005年,歐盟15國的對應指標降到了0.28噸,也低于日本的對應指標(0.31噸)。

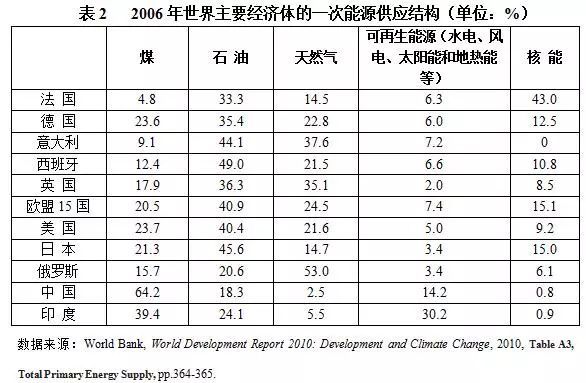

從能源結構上看, 歐盟主要國家清潔能源所占的比例相對較大(見表2)。例如法國, 幾乎沒有碳排放的水能和核能占其商業能耗總量的50%。德國煤炭的比例較大,但也只有23.6%。而美國、中國和印度等碳排放大國, 化石能源占其商業能耗總量的近90% 左右。特別是在美國,煤炭在其歷史上曾占其能源總量的約35%。如果采取減少二氧化碳的減排政策,煤炭業將會首當其沖地收到影響。有研究顯示,如果對每噸碳征稅30美元,煤炭價格將上升78%,而石油和天然氣價格則只提高19% (Breton, 1994)。因此,相對低碳化的能源供應結構是歐洲在氣候變化議題上的重要比較優勢。氣候變化議題的興起為歐盟約束甚至打擊煤炭資源豐裕國提供了一個機會。

當然隨著能源供給形勢日趨緊張,歐盟也不得不通過積極的氣候政策減少對化石能源的依賴。根據英國石油(BP)公司2010年的世界能源統計,截止到2009年底,歐盟石油儲量僅占世界總儲量的0.5%,天然氣儲量占1.3%,煤炭也僅占3.6%。按照現有的采儲比,這三種化石能源分別還能使用8.2年、14.1年和55年(BP, 2010)。這種情況要劣于美國甚至經濟合作與發展組織(OECD)的平均水平,雖然這些國家總體情況也都不樂觀。在美國,石油、天然氣和煤炭按目前采儲比率來分析,它們分別還能使用10.8年、11.7年和245年;在經濟合作與發展組織(OECD)成員國的平均水平,上述三種化石能源總體上分別還能使用13.5年、14.4年和174年(BP, 2010)。

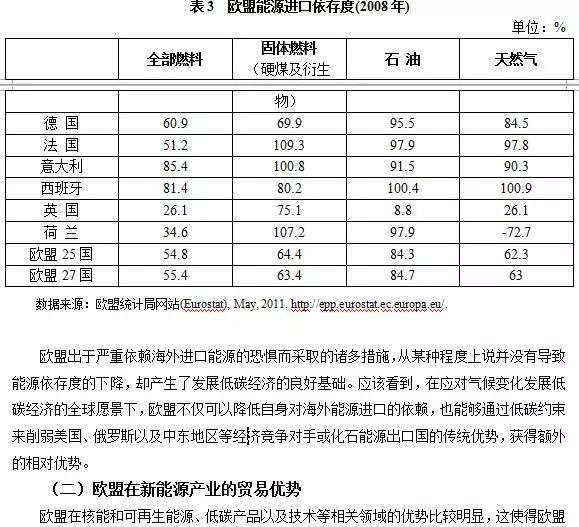

歐盟對外能源依存度從20世紀80年代的40%增長到目前的50%(表3)。根據歐盟有關政策文件,預計到2030年歐盟對外能源依賴將上升到65%,其中天然氣的對外依存度將從目前的57%增長到84%,石油從82%上升到93% (European Commission, 2007)。

積極的氣候政策能夠獲得相關產業界的支持。起初,處于能源安全的考慮推動,政府采取補貼的方式扶持新能源產業發展,后來這些產業的發展又成為了支持氣候政策的利益集團。這股力量和環保主義者結合在一起,構成了積極推進歐盟在氣候變化領域實施國內規制,進而國際合作的重要推動力量。

歐洲較早向可再生能源領域拓展是一項應對石油危機背景下的戰略舉措。可再生能源的開發成本一般相對較高,但在傳統能源價格較高的情況下,也具有其競爭力。如果傳統能源價格低迷,那么可再生能源的發展就需要政府的補貼方能維持。如果石油價格波動不定,可再生能源行業就會需要政府穩定的政策支持,以幫助其克服運營風險。由于傳統化石能源供應危機往往是暫時的、不確定的,所以政府出于穩定能源供應目的而對可再生能源行業的支持也往往是不確定的。因此,常規能源價格下跌使得可再生能源的競爭力多次受到沉重打擊。例如在1991年,歐盟可再生能源(含水電)商業化水平還不到一次能源需求的2%,但在氣候變化問題出現之后,因為氣候風險具有長期性、不確定性和全球性的特征,可再生能源行業從才獲得了政府長期穩定的支持,可以說,是氣候變化問題為可再生能源發展提供了強大的動力。歐盟決策者認為,可再生能源的開發和使用問題不在于技術,而在于強大的政治支持,否則就會因為費用問題而被擱置(Zhou Hong. 2005)。

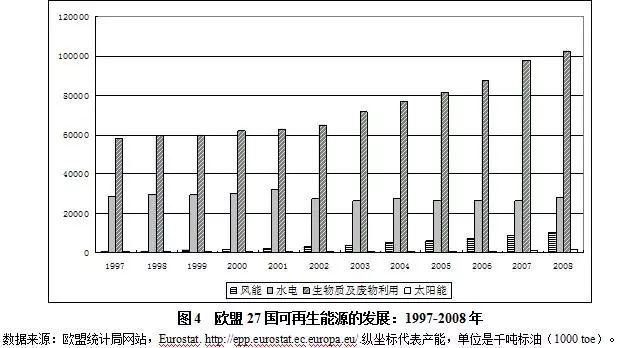

歐盟的可再生能源,主要以生物質及廢棄物利用和水電為主。其中,水電的發展潛力有限,裝機容量基本上保持穩定。風電和生物質發電的裝機容量則明顯呈上升趨勢。特別是風電自1996年以來異軍突起,裝機容量增加很快(參見圖4)。這在很大程度上得益于歐盟一些國家在鼓勵風電發展方面實施了強有力的扶持政策。

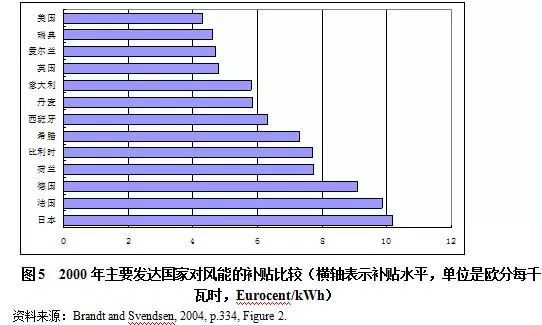

歐盟對可再生能源的支持力度一直居于世界前列。如圖5所示,11個歐盟國家都對風能發電都進行了較高的補貼,而且都高于美國的補貼水平(盡管它們都低于日本的補貼額)。這種補貼可以追溯到20世紀70年代石油危機以來的歐洲對新能源和可再生能源的支持政策。歐盟在1997年頒布了《未來能源:可再生能源——共同體戰略與行動計劃》白皮書,其中提出要把可再生能源在一次能源消費中的比例從1995年的6%提高到2010年的12%,到2050年在能源供應結構中達到50%( European Commission, 2010)。

歐盟在可再生能源領域的優勢突出體現在風能產業。從2000年的世界風電設備市場來看,丹麥、西班牙和德國等三個國家的出口商占了3/4以上的份額(Brandt, and Gert Tinggaard Svendsen, 2004)。數據顯示,風能設備的全球前十大主要出口商歷史上曾一直較為穩定,在2004年占當年世界市場份額的96.4%。其中前五大出口商中有四個是在歐盟國家,按市場份額排序分別是:丹麥的Vestas (34%),西班牙的Gamesa(17%)、德國的Enercon(15%)、美國的通用電氣風能公司(GE wind)占11%;以及歐洲合資公司西門子占比6%。這四家歐盟風能設備公司的全球市場份額合計高達72%(Cameron, 2005)。

歐盟在可再生能源方面的優勢也體現在其擁有的相關專利數量。據OECD的統計,在2005年,歐盟擁有最多可再生能源方面的技術專利,占全球份額的36.7%;其次是美國和日本,分別占20.2和19.8%;再次是新興經濟體(BRIICS,金磚國家+印度尼西亞)占6.5%。在核能技術方面,歐盟的優勢也非常突出,占相關專利總數的34.8%;美國和日本分別占27.2%和22.7%;BRIICS六國僅占4.3%( OECD, 2008)。相比之下,歐盟(大部分成員國)在信息通訊技術、納米技術和生物技術等方面的專利數量都排在美國、日本,甚至中國之后(OECD, 2008)。顯然,在歐洲整體技術競爭力不如美國的情況,低碳技術是其非常突出的優勢領域。推動氣候變化議題的全球合作顯然有利于實現歐盟的利益。

總體來看,歐盟在氣候變化問題上的積極姿態,與自石油危機以來歐洲國家一直致力于開發可再生能源技術密切相關。初始條件往往是決定制度變遷路徑的重要因素。歐盟在可再生能源方面的優勢,使其有動力在氣候變化問題上積極推動國際參與。國際氣候制度的發展有利于歐盟實現可再生能源技術的出口優勢之戰略。可能也正因為如此,歐盟在國際氣候談判中最初曾強調各國應該以本土減排為主,且強烈反對“靈活機制”,特別是國際排放貿易。主要原因是這一制度的發展方向不利于實現歐盟的潛在出口利益(如可再生能源的技術優勢)。歐盟認為,只有在各國通過節能和增加可再生能源使用,而不是通過“靈活機制”購買海外的減排信用額,這樣才有利于歐盟出口相關技術和設備。

(三)歐盟一般商品對外貿易的低碳優勢

隨著一體化進程的發展,歐盟在世界經濟中的地位大為提升,目前已經超過美國成為世界第一大市場。特別重要的是,南北貿易的非對稱性依賴使得歐盟作為巨大的市場,有能力通過貿易手段影響其他國家的政策與行動。目前碳關稅雖然還沒有付諸實踐,但是在未來,很有可能成為其“結構型領導力”的重要表現形式。

通過貿易產品中的內涵能源可以說明南北貿易的“非對稱依賴”關系。因為碳關稅主要是根據進口商品中的“內涵排放”進行征收,而內涵排放是指產品生產過程中各環節所導致的排放的總和。多年來,發達國家幾乎都是內涵碳排放的凈進口方,而發展中國家大多數是處于凈出口的地位(Nakano, et al., 2009)。

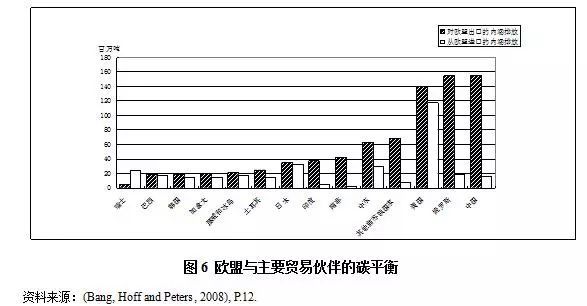

其中,歐盟的優勢地位尤其明顯。有研究顯示,與世界上大多數經濟體不同,歐盟在所有主要的貿易伙伴關系中都處于內涵排放進口大于出口的地位。比如在2001年,中國對歐盟的出口導致的排放是1.55億噸二氧化碳。這相當于中國當年二氧化碳排放量的4.7%,也相當于歐盟排放量的3.7%。而與此同時,歐盟對中國的出口僅產生1600萬噸二氧化碳(見圖6)。而且趨勢表明,歐盟的出口越來越低碳化,能源密集型產品更多依賴海外進口。這應該也是歐盟國家數十年來積極發展低碳節能技術的自然結果,也是推動歐盟積極氣候政策的重要基礎。可以看出,歐盟在未來低碳規制的國際競爭中處于有利地位,有能力通過貿易手段來影響其他經濟體的排放。在一個實施低碳規制的世界經濟中,歐盟占有明顯的優勢。

五 結論

對氣候變化的應對涉及對當前國際政治經濟格局,乃至涉及人類對現代社會的根本反思。與其他全球環境問題不同,氣候變化及其應對策略對世界經濟具有非常特殊的意義。發達國家不僅在歷史上是溫室氣體排放的主要“貢獻者”,還因為它們在世界經濟中占據的優勢地位而使其在氣候議題上占據絕對的市場、制度和話語優勢。對在全球氣候政治中處于領導地位的歐盟氣候戰略的認識有利于我們預測國際氣候制度發展的歷史以及未來發展方向。比如經濟學家杰里米•里夫金(Jeremy Rifkin)認為,在世界即將從第二次工業革命向第三次工業革命轉型的過程中,歐盟占據了最佳地位(EurActiv, 2010)。

本文認為,由于氣候變化問題所特有的復雜性,我們應該從經濟全球化的背景出發來認識各國參與氣候合作的動因。修昔底德所強調的恐懼、榮譽和利益無疑是理解各國氣候戰略的重要因素。

歐盟在世界經濟中的獨特地位,是其在氣候變化事務中發揮領導角色的主要原因。在20世紀70年代能源危機之后,歐盟對海外能源進口的依賴性關系就進行了較早調整,從而使得歐洲在非化石能源方面獲得了優勢,這是其中最為重要的原因。積極推行氣候變化的國際合作符合歐盟在政治上削弱國際競爭對手,在經濟上獲得能源安全以及競爭優勢的戰略目的。本文認為,推動全球碳排放規制,對于歐盟提高經濟競爭力和地緣政治優勢方面存在重要意義,具體可體現在以下四個方面:其一,降低自身對化石能源的依賴,提高能源安全;其二,促進其可再生能源和低排放產品、服務及技術的出口;其三,削弱中東和俄羅斯等能源出口國的國際影響力;其四,約束中國和美國等消耗高碳能源較多的競爭對手。

歐盟的領導地位并不是必然的,目前也正在面臨挑戰。從近些年的國際氣候談判過程來看,盡管歐盟在碳交易市場和外交人才等方面具有明顯優勢,歐盟在全球氣候政治中的地位卻有所下降。這在很大程度上是由于美國奧巴馬政府重新體現出了對氣候談判主導權的興趣。此外,新興經濟體在氣候變化議題上的積極行動,特別是中國和美國在新能源產業上增加的大幅投資,都使歐盟的在氣候變化領域中的地位有所下降。歐盟在航空業部門所實施的在排放貿易制度問題上所體現的單邊主義,也遭到了多數國家的強烈抵制。這些不禁讓人擔心,歐盟在氣候議題上發揮領導力的空間是否將會更為狹窄,也更加力不從心。

參考文獻:

Bang, John Kornerup., Eivind Hoff, and Glen Peters. 2008. “EU Consumption, Global Pollution.” http://assets.panda.org/downloads/eu_consumption_global_pollution.pdf. (accessed March 24, 2011).

Barroso, José Manuel Durão. 2008. “20, 20, by 2020: Europe’s Climate Change Opportunity,” Communication from the EU Commission, Brussels, 23 January 2008.

Benedick, Richard E. 1998. Ozone Diplomacy, Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press.

Bo Yan. 2008. “The Leader of Kyoto Process: Why the EU instead of US?” International Forum, 10(5): 1-7.

Bodansky, Daniel. 2001. “The History of the Global Climate Change Regime,” in Urs Luterbacher, and Detlef F.Sprinz eds., International Relations and Global Climate Change, Massachusetts: The MIT Press.

BP, “BP Statistical Review of World Energy,” June 2010, http://www.bp.com/statisticalreview,(accessed: March 18, 2011).

Brandt, Urs Steiner. and Gert Tinggaard Svendsen. 2004. “Fighting Windmills: The Coalition of Industrialists and Environmentalists in the Climate Change Issue,” International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 4(4), p.331.

Breton, Tony. 1994. The Greening of Machiavelli: The Evolution of Interantional Politics of Environment, London: Earthscan Publications Ltd.

Cameron, Alasdair. 2005. “Steady as She Goes: BTM's World Market Update.” Renewable Energy World, 8(4).

Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Version 8.0. Washington, D.C.: World Resources Institute, 2011,http://www.wri.org/project/cait/. (accessed: October 12, 2011).

EurActiv.2010. “Rifkin: European dream not dead yet,” June 16, 2010.

European Commission, “An Energy Policy for Europe,” COM (2007) 1, January 10, 2007. http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l27067_en.htm. (accessed: September 24, 2010).

European Commission. “Energy for the Future: Renewable Sources of Energy,” White Paper for a Community Strategy and Action Plan, Communication from the Commission COM(97) 599, 26/11/1997.

European Union. 2010. “Climate Change: European Union Making Deeper Emission Cuts than Promised,” Brussels, 12 October 2010.

Falkner, Robert. 2007. “The Political Economy of 'Normative Power' Europe: EU Environmental Leadership in International Biotechnology Regulation.” Journal of European public policy, 14(4):507-526.

Feng Jianzhong. 2010. EU Energy Strategy: Towards a Low-Carbon Economy.Beijing: Shishi Publishing House.

Gupta, Joyeeta and Lasse Ringius. 2001. “The EU’s Climate Leadership: Reconciling Ambition and Reality.” International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 1(2): 281-299.

IEA. 2009. CO2 from Fossil Fuel Combustion, Paris, France, www.iea.org/co2highlights/.(accessed March 24, 2011).

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). IPCC Third Assessment Report, Working Group III: Mitigation, UNEP, 2001.

IPCC, Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007,

Jordan, Andrew. and Tim Rayner. 2010. “The Evolution of Climate Policy in the European Union: A Historical Overview,” in Andrew Jordan, Dave Huitema, Harro van Asselt, et al. (ed.), The Climate Policy in the European Union. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Li, Huiming. 2010. “A Review of Contemporary Western Researches on the EU’s Position in International Climate Change Negotiations, ” Journal of European Studies, (6), 74-88.

Li, Huiming. 2010. “(EU’s Position in the International Negotiations on Climate Change.” World Economics and Politics, 2:48-66.

Maddison, Angus. 2009. The World Economy: Historical Statistics (in Chinese), Translated by Wu Xiaoying et al. Beijing: Beijing University Press.

Mendelsohn, Robert, Mel Dinar and Larry Williams. 2006. “The Distributional Impact of Climate Change on Rich and Poor Countries.” Environmental & Development Economics, 11:159-178.

Nakano, Satoshi. et al. 2009. “The Measurement of CO2 Embodiments in International Trade: Evidence from the Harmonised Input-Output and Bilateral Trade Database.” OECD STI Working Paper 2009/3.

Niebuhr, Reinhold. 1932/1998. Moral Man and Immoral Society: A Study in Ethics and Politics. Translated by Jiang Qing et al. Chinese edition, Guiyang: Guizhou People’s Press.

Nordhaus, William D. and Joseph Boyer. 2000. Warming the World: Economics Models of Global Warming, Cambridge, Massachusetts and London, England: The MIT Press.

North D. C. and Robert Paul Thomas. 1973. The Rise of the Western World: A New Economic History, Cambridge and New York: Cambridge University Press.

North, Douglas C.1981. Structure and Change in Economic History, translated by Li Yipin et al., Beijing, The Commercial Press.

Oberthür, Sebastian, and Claire Roche Kelly. 2008. “EU Leadership in International Climate Policy: Achievements and Challenges.” International Spectator, 43(3): 35-50.

OECD, “2008 Compendium of Patent Statistics,” 2008, Paris: OECD, P.21, http://www.oecd.org/sti/ipr-statistics. (accessed March 24, 2011).

Schmidt, John R. 2008. “Why Europe Leads on Climate Change.” Survival, 50(4): 83-96.

Sprinz, Detlef. and Tapani Vaahtoranta. 1994. “The Interest-Based Explanation of International Environmental Policy.” International Organization, 48(1):77-105.

Thucydides. 1997. History of the Peloponnesian War, translated by Xie Defeng, Beijing: Commercial Press.

Viguier, Laurent L., Mustafa H. Babiker, and John M. Reilly. 2003. “The Costs of the Kyoto Protocol in the European Union,” Energy Policy, 31(5): 459-481.

Wiener, Jonathan B. 1999. “On the Political Economy of Global Environmental Regulation.” Georgetown Law Journal, 87(1998-1999), 749-794.

World Bank. 2010.World Development Report 2010: Development and Climate Change.

Xie, Laihui. 2012. “The Transformation of the “Leade” in Global Environmental Governance: the Case of Canada,” Journal of Contemporary Asia-Pacific Studies, 1: 119-139.

Zhou Hong. 2005. “How did the EU address Energy Security Crisis?” Qiushi Journal, No.21.

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn