黃河流域面臨的機遇與存在的問題,今后如何發展?

徐 勇 王傳勝*

1 中國科學院地理科學與資源研究所

2 中國科學院大學資源與環境學院

黃河流域橫跨我國北方東、中、西三大地理階梯,是我國重要生態屏障的密集區和“一帶一路”陸路的重要地帶。黃河流域自然生態脆弱,水資源短缺,土地、能礦、生物等資源稟賦區域差異明顯。目前,黃河流域經濟社會發展整體滯后,貧困面廣、量大、程度深,是我國生態安全保障和經濟社會發展的重點和難點地區。

中央于 2019 年提出推進黃河流域生態保護和高質量發展,并同京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展一樣,上升為重大國家戰略。

1

黃河流域現狀特征與發展機遇

經濟社會發展現狀

黃河流域的經濟社會發展整體滯后,產業構成以第二產業為主體,其中初級加工業占比較高,能礦資源采掘業特色突出;第三產業比重低于全國平均水平,顯著低于沿海地區;第一產業占比高于全國平均水平,草原牧業特色鮮明。流域內部發展差距較大 。

2019 年黃河流域人口總量為 3.24 億人,占全國人口總量的 23.31%。2018 年黃河流域國內生產總值(GDP)總量為 19.4 萬億元,占全國 GDP 總量的比重為 21.55%,上、中、下游地區占流域 GDP 的比重分別為 14.54%、21.27% 和 64.19%。

從人均 GDP 與全國平均水平的對比來看,黃河干流沿岸 8 省份大體分 3 個層次:山東和內蒙古為第一層次,河南、山西、陜西、寧夏和青海位于第二層次,甘肅省位于第三層次。總體來看,8 省份在 2015 年后的“十三五”時期,無論是經濟總量,還是人均水平,均出現明顯的下滑趨勢,這說明黃河流域宏觀經濟的發展水平和全國的差距有下拉的趨勢。

從經濟社會發展的空間格局看,黃河流域人口產業主要集聚于下游地區及中上游的汾渭谷地、河套平原、河西走廊和湟水谷地,初步形成了以濟南、青島為中心的山東半島城市群,以鄭州、洛陽、開封為中心的中原城市群,以西安、寶雞、天水為關鍵節點的關中-天水重點開發區,以太原為中心的太原城市群,以呼和浩特、包頭、鄂爾多斯、榆林為節點的呼包鄂榆重點開發區,以及蘭州-西寧、河西走廊重點開發區等城市群或國家級重點開發區域。

與上述集聚區域形成鮮明對比的是,黃河流域中上游地區尚存在面廣、量大、程度深的貧困地區,包括青東南-川西北藏族聚居片區、六盤山片區、呂梁山片區、秦巴山地片區、太行山片區和大別山片區等國家級貧困區。

根據《中國統計年鑒》中對居民收入的統計,2013 年以來,黃河干流沿岸 8 省區與全國的人均收入平均水平、長江經濟帶 9 省 2 市的人均收入平均水平相比,不斷下降。全部居民收入的絕對差距更大,側面反映了城市居民收入水平的具有更大的差距,也部分反映了市鎮發展的經濟活力相對欠缺。

關鍵問題

黃河流域固然存在水土流失、沙漠化、地表采礦塌陷、水資源短缺、下游洪水威脅等諸多生態和水文水資源難題,也存在發展整體滯后、區域差距大、產業低端、貧困區面廣量大程度深等諸多經濟社會發展問題。

但從問題本源看,關鍵之處主要體現在 3 個方面:

1. 黃河流域自然生態本底脆弱和水資源量有限,不具備承載不合理且規模性擴展的人類活動的能力,尤其是生態脆弱地區大量超載人口長期靠依附于土地資源的農牧業維持生計,未得到非農產業化轉移。

2. 中、上游地區適合人口和產業集聚的區域二、三產業發展規模有限,不具備吸納生態脆弱地區過載的農牧業人口的能力;一些能礦資源富集區域,資源開發長期處于采掘和粗加工低端,高附加值和可吸納勞動就業的中、高端產業嚴重缺失。

3. 過去已執行的諸如“三北”防護林建設工程、退耕還林還草政策、風沙源治理工程、天然林保護工程等生態恢復保護舉措和扶貧、移民、農業結構調整等富民措施雖都取得了顯著成效,但往往都僅注重于生態或發展的某一個方面,缺乏將生態保護與經濟發展有機結合的“綱舉目張”整體性和聯動性戰略。

2

黃河流域生態保護和發展的框架思路

針對黃河流域的關鍵問題,結合近年出現的發展戰略機遇,要使黃河流域的生態得到全面恢復和有效保護,必須通過推進高質量發展才能加以實現,生態恢復保護則是高質量發展的組成部分和目標體現之一。

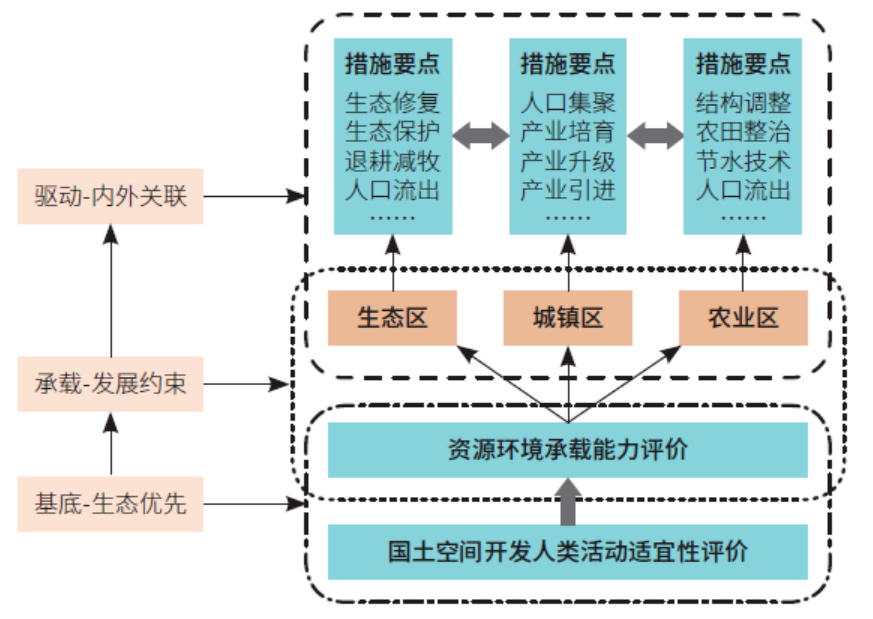

黃河流域生態保護和高質量發展應該按照“基底-生態優先、承載-發展約束、驅動-內外關聯”的戰略思路建構總體框架,通過生態、農業和城鎮“三區”發展互動,解決生態恢復保護、推進高質量發展,以及二者關系協調等重大戰略問題。

黃河流域生態保護和高質量發展總體框架

1

基底-生態優先

該環節旨在解決國土空間中哪些區域適于生態保護、哪些區域適于農業和城鎮發展等問題。“基底”是指自然生態條件和資源環境基礎,“生態優先”是指在進行自然生態條件和資源環境基礎評價過程中把生態放在諸多要素的首位。依據生態保護、農業發展和城鎮建設的要求,選擇土地、水資源、生態、災害、環境等要素刻畫指標,對流域國土空間開發人類活動適宜性評價,將流域劃分為適合于生態保護、農業發展和城鎮建設 3 類功能區域。

2

承載-發展約束

該環節具有承上起下的作用,旨在回答不同功能區域資源環境可承載人類活動的能力。針對人類活動適宜性評價劃定的生態、農業和城鎮三區,測算出各類功能區域資源環境承載能力 ,重點包括可利用土地資源、可利用水資源、環境容量及其空間分布狀況。依據資源環境承載力界定不同功能區域人口和產業的可集聚規模,進而提出功能區域差異化的生產力布局調整策略。

3

驅動-內外關聯

該環節關注不同功能區域的高質量發展,以及通過發展解決歷史淀積生態問題和區域不協調問題,重點突出了黃河流域生態保護和高質量發展中的驅動力問題。生態功能區域的措施要點包括生態修復、生態保護、退耕減牧,以及超載的或貧困的農村人口向外轉移等;農業功能區域的策略要點包括農業種植結構調整、基本農田整治、農業節水技術,以及農村人口城鎮化等;城鎮功能區域的策略要點包括人口產業空間集聚、新型產業培育、已有產業的改造升級、國內外轉移產業的引進等。

3

黃河流域生態保護和高質量發展的戰略路徑與對策

黃河流域能礦資源豐富,長期以來一直是國家重要的以煤炭為主的能源輸出地區。然而,與長江流域相比,黃河流域生態本底更為脆弱,生態問題更為突出。20 世紀末以來大范圍的退耕還林還草建設已經使整體生態環境的惡化趨勢有所減緩,但長期的能礦資源開發和基礎型產業結構使其生態保護面臨的形勢依然嚴峻。

生態恢復保護

1

以生態保護與修復為基點,統籌考慮生態、貧困與“三農”問題

生態保護和高質量發展相互依存,密不可分。黃河流域重要生態區和深度貧困區重疊面大,且以農村地區為主,一些地區對能礦資源短期效益的過度追求,阻礙了農村生態環境的正常恢復,也破壞了原有的農業生產系統。

針對黃河中上游重要生態區、深度貧困區等自身發展能力嚴重缺失的地區,實施一批重大生態-移民-城鎮化建設工程,按照“遷得出、能進城、會致富、留得住”的思路,進一步推進重點生態功能區和深度貧困區生態建設,促進區域協調發展,從根本上解決長期存在的生態貧困、農民發展問題。

2

延續以退耕還林還草為主的生態恢復措施,加快完善生態補償政策

根據降水和水資源時空分布特點,調整農業種植結構,壓縮冬小麥種植規模,擴大飼草種植面積,緩減春旱缺水難題,減少寧南、河套等引黃灌區灌溉面積。黃土高原大致以 500 mm 多年平均年雨量線為界,以南擴展梯田、以北擴大淤地壩等旱作基本農田建設,進一步擴大坡耕地退耕還林還草的規模。退耕區、退牧區在確保退耕還林還草成果基礎上,提出生態恢復保護國家補償退出路徑和機制。

針對黃河下游洪水威脅重要河段和城鎮岸段,鞏固和提高岸堤防洪標準,重點控制區城市防洪標準提高到 200 年一遇,重點城鎮提高到 100 年一遇,其他地區由 20 年一遇提高到 30 年一遇;整治河道岸灘,依托黃河岸堤、沿岸保護利用水系、濕地、林地、草地等自然資源,建設黃河沿岸生態景觀風貌帶。

3

結合山水林田湖草工程的實施,推進農村生態環境的綜合治理

針對山西及陜北、渭北、寧東等能礦資源開采區,采取地面居民搬遷安置、地下爆破或回填等工程措施,分類分批解決能礦資源采空區歷史遺留問題。管控城鎮、工業園區、礦區生活生產空間污染物源頭排放,提出農村污水集中式、分散式治理新模式,加強汾河、渭河等黃河支流水環境污染綜合治理。

高質量發展

1

利用資源優勢和現有技術積累,推進資源產業深加工,逐步完成能源產業結構的調整和升級換代

發揮可再生能源和礦產資源、生物資源、自然和文化景觀等比較優勢,壯大太陽能、風能、水能等可再生能源開發規模,加快礦產資源綠色開采和加工技術升級改造,形成綠色基礎產業體系。

2

創新科技成果產業化轉化機制和資源優勢價值化分配體制,積極扶持新型戰略性產業,塑造整體高質量運行的國民經濟體系

1. 利用生物及農副土特產品資源,發展具有藥物療效或養生功效的生物醫藥和健康食品產業。針對農牧交錯帶、晉陜黃河沿岸紅棗帶、甘陜晉優質蘋果帶、寧夏硒砂瓜種植區等特色農牧產品,組織或籌建專門的集種養、產品精加工新技術研發和示范于一體的科研團隊,為地方特色產業培育提供技術支撐。

2. 激活“三線”國企創新潛勢,著力發展機電、電子信息、人工智能等新型戰略產業。

3. 依托獨特的歷史文化和生態景觀資源,壯大全域旅游和打造國家公園品牌性旅游產業。挖潛黃河文化思想精髓,弘揚歷史上“天人合一”“車同軌、書同文”“絲綢之路”“齊民要術”等開拓創新精神,發揚延安艱苦奮斗優良傳統、紅旗渠艱苦奮斗精神和西安交通大學“西遷精神”,構建國家戰略引領、“一帶一路”開放需求拉動、黃河文化思想和社會主義核心價值觀支撐的高質量發展新動力系統。

3

健全空間精細化管治、區域差異化發展和對外開放等現代化管理體系

立足生態、農業和城鎮三區及其資源環境承載能力,參照各地新一輪的國土空間規劃方案,制定精細化、差異化的空間管治和區域發展政策。夯實“一帶一路”陸路走廊基礎,打造西安-鄭州-太原三大核心城市,帶動關中-天水經濟區、中原城市群、太原城市群發展,形成中部高質量發展戰略高地;培育呼和浩特-包頭-銀川河套平原、蘭州-西寧經濟走廊、河西走廊等西部高質量發展增長區;推動膠東半島融入京津冀協同發展,塑造環渤海國際經濟圈。

黃河流域自然本底狀況

黃河流域地勢西高東低,高差懸殊,形成自西向東、由高到低的三級階梯。黃河干流全長 5 464 km,流經青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、山西、陜西、河南和山東 9 個省份。流域面積 795 000 平方千米(包括內流區面積 42 000 平方千米),涉及 9 省份 71 個地級行政區和 1 個省直轄縣級市。

黃河流域生態保護和高質量發展國家戰略中提到的“黃河流域”涉及的地級行政區數有 91 個,包括青海、甘肅、寧夏、陜西、山西、河南、山東 7 省份全域,以及內蒙古西部的 6 市 1 盟和四川的阿壩、甘孜 2 個州。

參照黃河干流上、中、下游河段劃分界點位置,本文將黃河流域按省級行政區單元劃分為上、中、下游 3 個地區:上游地區包括青海、甘肅、寧夏及內蒙古 7 個地市(盟)和四川 2 個州,中游地區包括山西和陜西,下游地區包括河南和山東。

黃河流域氣候的總體特點是季節差別大、溫差懸殊,降水集中、分布不均、年際變化大,濕度小、蒸發大,冰雹、沙暴、揚沙天氣多。黃河流域土地、能礦和生物等資源較豐富,空間分布上存在著明顯的地域分異。

與長江流域、沿海地區、京津冀地區相比較,黃河流域土地資源較為豐富,可供人類生產生活的用地受到地形、水資源等自然本底的約束,中上游地區可利用土地主要分布在河谷地帶和山間盆地。

黃河流域煤炭、天然氣、太陽能、水能和風能等能源資源富集,煤炭主要分布于山西、陜西、內蒙古、寧夏 4 省份的毗鄰地區,天然氣資源集中于陜甘寧地區,太陽能和風能主要分布于西北部的內蒙古、甘肅、青海、寧夏,水能資源主要分布于黃河干流蘭州以上河段和中游晉陜河段。

黃河流域鉀鹽、鋁土礦等礦產資源豐富,其中全國最大的鉀鹽礦富集于青海柴達木盆地。黃河流域的生物資源匯集了我國大部分物種,種類較多、地域特色鮮明。

徐 勇 中國科學院地理科學與資源所研究員,博士生導師。主要從事區域可持續發展、人地關系機理模擬、土地利用、農業與鄉村發展等領域的研究工作。發表學術文章190余篇,計算機軟件著作權 21 項,獲得省部級科學技術獎 5 項。

王傳勝 中國科學院地理科學與資源研究所副研究員。主要研究領域為區域發展、區域生態經濟,研究方向為生態脆弱地區農戶生計,重大地域空間規劃中限制性因素的作用、調控研究和應用實踐。曾主持和參與國家自然科學基金、科技支撐計劃、科學技術部國家重點研發計劃、中國科學院戰略性先導科技專項、中國科學院知識創新工程、省部級規劃等項目/課題。曾獲中國科學院 2009 年度院杰出成就獎。

文章源自:

徐勇,王傳勝. 黃河流域生態保護和高質量發展:框架、路徑與對策. 中國科學院院刊, 2020, 35(7): 875-883.

總監制:楊柳春

責任編輯:張帆

助理編輯、校對:PAN

排版:筱小鹿

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn