多國報道,新冠肺炎可能引起皮膚病變(附權(quán)威文獻(xiàn)摘錄)

2019年12月,武漢首次報告不明原因肺炎病例。后續(xù)證實病原體是一種新型冠狀病毒,最終將此病毒引起的疾病命名為“新冠肺炎”(Coronavirus Disease 2019,COVID-19)。同時,世界衛(wèi)生組織在2020年3月11日將其定性為全球大流行(pandemic)。

對新型冠狀病毒的認(rèn)識在不斷刷新。目前,懷疑COVID-19的主要依據(jù)是臨床癥狀(發(fā)熱、疲勞、干咳、厭食、呼吸困難、鼻漏、味覺喪失和嗅覺異常等)、異常生命體征和放射學(xué)檢查(X射線、胸部CT)等,常見實驗室檢查結(jié)果為淋巴細(xì)胞減少和乳酸脫氫酶升高。

然而,COVID-19的真實面目遠(yuǎn)非如此。

近日,我們從皮膚病學(xué)權(quán)威期刊《J Am Acad Dermatol》(美國皮膚病學(xué)學(xué)會官方期刊)和《J Eur Acad Dermatol Venereol》(歐洲皮膚病與性病學(xué)會官方期刊)上了解到,多國學(xué)者先后報道COVID-19可能引起多種皮膚損害。本文對此進(jìn)行摘錄和解讀。

泰國:1例COVID-19患者皮損被誤診為登革熱

據(jù)悉,泰國是第二個發(fā)生COVID-19感染的國家。截至2020年3月5日,泰國累計有48例COVID-19病例。

在這48個病例中,有一則病例出現(xiàn)了皮膚瘀點,同時血小板計數(shù)很低。

初診醫(yī)師首先考慮該例患者為登革熱,因為登革熱在泰國很常見,而皮損是登革熱常見的臨床表現(xiàn)。不過此報告沒有臨床照片,也沒有進(jìn)行皮膚活檢,因為活檢不是熱帶地區(qū)登革熱臨床實踐指南規(guī)定的常規(guī)診療。

由于患者最初被誤診為登革熱,結(jié)果延誤了診斷。后期患者出現(xiàn)呼吸道癥狀,最終排除了其他常見病毒感染并確診為COVID-19感染。

■ 經(jīng)驗:COVID-19患者可能以皮損為首發(fā)表現(xiàn),并且可能無發(fā)熱。

西班牙:1例COVID-19患者出現(xiàn)融合性紫癜

在西班牙,特別是在馬德里,同樣戲劇性地觀察到COVID-19感染患者的一些皮膚表現(xiàn)。

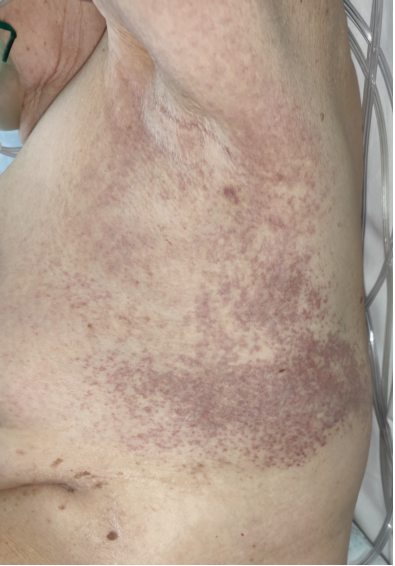

有學(xué)者就報告了一位84歲女性,有肺動脈高壓和血脂異常病史。患者因COVID-19感染引起的雙側(cè)肺炎入院。入院時接受羥氯喹和洛匹那韋/利托那韋治療。

住院3天后(自COVID癥狀出現(xiàn)后的第11天),患者出現(xiàn)腋窩周圍皮膚融合性紫癜,對稱分布,輕度瘙癢。

圖1. 1例COVID-19患者,雙側(cè)腋窩周圍均有融合性紫癜(引自參考文獻(xiàn))

雖然病毒疹和藥疹在臨床和組織學(xué)上相似,往往很難區(qū)分。但作者指出,對于本例患者而言藥疹的可能性很小。畢竟全世界已有數(shù)千名患者同時接受了羥氯喹和洛匹那韋/利托那韋治療,這些患者很少或沒有藥疹的報告。

■經(jīng)驗:有效排除藥疹等其他皮膚病后,需高度懷疑COVID-19可引發(fā)皮損。

美國:1例COVID-19患者出現(xiàn)麻疹樣皮損

美國的病例來自一位58歲的西班牙裔男性。2020年3月23日該患者因出現(xiàn)泛發(fā)性皮損2天就診。皮損伴瘙癢,逐漸擴展并加重。無發(fā)熱。

出疹前曾有咳嗽和手足疼痛,口服阿奇霉素和苯佐那酯,治療后咳嗽消失,但仍有手和下肢疼痛。患者既往無類似皮損。隨后COVID-19檢查陽性。

體格檢查示軀干和四肢紅色斑疹,中間有正常皮島,排列成麻疹樣。背部、腹部和胸部融合成直徑大于10厘米的紅斑。面部、手部和足部無受累。無口腔癥狀,未行口腔檢查。

本例患者皮損的鑒別診斷有病毒疹、阿奇霉素所致藥疹以及阿奇霉素過敏反應(yīng)合并病毒感染。

患者2020年2月14日起服用過一個療程的阿奇霉素和苯佐那酯,沒有副作用,因此藥疹的可能性低。

2020年3月24日,患者訴原有皮損有所改善,藥房給他配了曲安奈德乳膏。第2天皮損和疼痛完全消失,截至3月29日病情無復(fù)發(fā)。此外,患者在3月24日完成了阿奇霉素的療程,同時繼續(xù)服用苯佐那酯直到3月27日。

■經(jīng)驗:COVID-19或可誘發(fā)病毒疹,可能是自身誘發(fā),也可能是服用阿奇霉素或苯佐那酯致敏后再誘發(fā)。

美國:2例COVID-19患者出現(xiàn)暫時性網(wǎng)狀青斑

另有美國學(xué)者報告了2例COVID-19患者均出現(xiàn)了暫時性單側(cè)網(wǎng)狀青斑。

案例1

患者為67歲的白人男性,住院接受COVID-19治療。

其癥狀開始于10天前,表現(xiàn)為低熱、鼻塞、鼻后滴流和咳嗽,無氣短。在癥狀出現(xiàn)7天之后,右大腿前方出現(xiàn)分支狀青斑樣斑片(圖2),無瘙癢,形似網(wǎng)狀青斑。皮損持續(xù)19小時,到皮膚科就診時就已消失,因此未行活檢。

圖2. 右大腿單側(cè)網(wǎng)狀青斑(引自參考文獻(xiàn))

值得注意的是,出現(xiàn)網(wǎng)狀青斑的同時,患者還有嚴(yán)重血尿和全身無力。血尿在24小時內(nèi)消失。

案例2

患者為確診為COVID-19的47歲白人女性,有橋本氏甲狀腺炎和門靜脈血栓形成等病史。其初始癥狀為輕度頭痛、竇壓(sinus pressure)、嗅覺缺失和發(fā)熱,最高溫度為37.9℃。

檢測陽性后10天,隨著COVID-19癥狀的消失,患者穿長褲在室外日曬,長約20-30分鐘,雙腿陽光照射量相等。在進(jìn)入室內(nèi)后偶然發(fā)現(xiàn)右腿出現(xiàn)無癥狀皮損,形似網(wǎng)狀青斑(圖3)。皮損持續(xù)約20分鐘。在第2天日曬后沒有復(fù)發(fā)。

圖3. 右腿單側(cè)網(wǎng)狀青斑(引自參考文獻(xiàn))

作者隨后分析到,網(wǎng)狀青斑是由彌散性血管內(nèi)凝血等疾病引起的,這些疾病會減少通過皮膚微血管系統(tǒng)的血流量,從而導(dǎo)致靜脈叢中脫氧血積聚。患者1并發(fā)血尿可以解釋為腎小球腎炎或膀胱炎的微型栓塞。在COVID-19患者中,輕中度患者可能為暫時性網(wǎng)狀青斑,重度患者可能為肢端紫紺。與此猜測較為吻合的是我國有報道武漢ICU的COVID-19患者中有出現(xiàn)手足紫紺和干性壞疽。

■ 經(jīng)驗:COVID-19的網(wǎng)狀青斑可能提示其他器官(如心和肺)存在彌散性血管內(nèi)凝血的微血栓。有必要關(guān)注這些患者的血小板計數(shù)、凝血功能和纖維蛋白降解產(chǎn)物等實驗室指標(biāo)。

意大利:18例COVID-19患者出現(xiàn)紅斑、

蕁麻疹或水皰

有學(xué)者評估了意大利倫巴第Lecco醫(yī)院住院的COVID-19患者的皮膚受累情況。

最初納入148名陽性患者,排除了60名有近期(15天內(nèi))用藥史的患者。最終納入的88例患者中,有18例(20.4%)出現(xiàn)皮膚表現(xiàn)。皮膚表現(xiàn)為紅斑(14例)、泛發(fā)性蕁麻疹(3例)和水痘樣水皰(1例)。由于交叉感染風(fēng)險較高,沒有采集臨床圖像。

初步統(tǒng)計顯示,這些有皮膚表現(xiàn)的患者中,8例起病時即有皮損,10例于住院后出現(xiàn)皮損。皮損主要累及軀干,無瘙癢或僅有輕微瘙癢。皮損常在數(shù)天內(nèi)痊愈,與疾病的嚴(yán)重程度無關(guān)。

■ 經(jīng)驗:COVID-19的皮損表現(xiàn)多樣,與其他病毒疹有相似之處。

美國:1例COVID-19患者出現(xiàn)凍瘡

這位COVID-19患者為23歲男性,足趾和足側(cè)緣疼痛性斑塊3天,呈紫紅色,有浸潤感(圖4)。手和手指未受累。斑塊出現(xiàn)前3天有低熱(37.7℃)和干咳。既往有銀屑病史,曾接受司庫奇尤單抗治療30月,1月前為減少免疫抑制已停用。患者無雷諾現(xiàn)象、肢端紫紺、凍瘡或光敏病史。

圖4. 足部紫紅色斑塊(引自參考文獻(xiàn))

患者血常規(guī)、血沉、凝血檢查(凝血酶原時間、活化部分凝血活酶時間、凝血酶時間和D-二聚體)、肝腎功能、甲狀腺功能、抗核抗體和EB病毒血清學(xué)檢查均正常或陰性。無蛋白質(zhì)尿或血尿。

對右第三足趾潰瘍性皮損進(jìn)行環(huán)鉆活檢,病理示表皮淺層散在壞死(凋亡)角質(zhì)形成細(xì)胞,基底層空泡樣改變,真皮淋巴細(xì)胞呈苔蘚樣浸潤,并累及血管周圍和小汗腺周圍,偶可見漿細(xì)胞(圖5)。基底膜帶模糊,可見少許核碎裂,未見中性粒細(xì)胞。真皮乳頭無蒼白、水腫,血管腔內(nèi)未見纖維蛋白血栓,小靜脈壁內(nèi)未見纖維蛋白。直接免疫熒光陰性。

圖5. 足部紫紅色斑塊組織病理表現(xiàn)(引自參考文獻(xiàn))

根據(jù)病史、臨床表現(xiàn)及病理學(xué)改變,最終診斷COVID-19所致凍瘡(COVID-19 infection-induced chilblains)。

作者推測患者感染COVID-19后可觸發(fā)機體表達(dá)干擾素(IFN)基因,尤其是Ⅰ型IFN反應(yīng)。Ⅰ型IFN可參與機體的抗病毒保護(hù),有助于阻斷早期病毒復(fù)制。與此同時,Ⅰ型IFN也有一定的負(fù)面作用,可引起微血管病變,最終產(chǎn)生凍瘡樣皮損,這在年輕患者中相對常見。

此外,Ⅰ型IFN反應(yīng)在老年COVID-19患者中的作用可能不一樣。老年患者的IFN反應(yīng)可能不充分或延遲出現(xiàn),可能加劇先前存在的高細(xì)胞因子血癥(即所謂的“細(xì)胞因子風(fēng)暴”),并增加死亡風(fēng)險。

同時,年輕患者的凍瘡樣皮損與重癥COVID-19患者血栓形成所致的肢端缺血不一樣,后者通常在ICU有高凝血癥和D-二聚體升高。

■經(jīng)驗:COVID-19感染可引起凍瘡樣皮損,可能提示預(yù)后良好。

一點思考

實際上,病毒感染與皮膚的關(guān)系密切,涉及的病理生理機制復(fù)雜多變。

有的病毒可以直接感染皮膚引起皮損,皮損內(nèi)存在病毒、有傳染性。如水痘、手足口病、帶狀皰疹等。

有的病毒感染皮膚外組織,僅作為病因誘發(fā)皮損,皮損沒有傳染性。如小兒丘疹性肢端皮炎、多形紅斑、玫瑰糠疹和大量發(fā)疹型病毒疹,后者包括幼兒急疹、麻疹和風(fēng)疹等。

根據(jù)目前有限的病例可知,COVID-19引起的皮損變化多樣,其特點總結(jié)在下表(表1)。

表1. COVID-19相關(guān)皮損表現(xiàn)

(此圖為截圖,整理自文獻(xiàn)報道,供參考)

可見COVID-19引起的皮損有血管病變/出血性皮損(瘀點、紫癜、凍瘡和網(wǎng)狀青斑)及炎性皮損(麻疹樣皮損、紅斑、蕁麻疹和水皰)。雖然具體發(fā)病機制尚不明確,但結(jié)合目前報道,我們可以作出下列推測:

■ 推測一:皮損可能為病毒誘發(fā)所致,本身無傳染性。

推測依據(jù):

皮損持續(xù)時間短。

皮損有自限性。

皮損的類型多、變化大,與那些“直接感染皮膚引起皮損”的疾病(即水痘、手足口病)差別巨大。

■推測二:皮損可能與血小板和凝血等病理生理學(xué)過程有關(guān)。

推測依據(jù):

皮損有血管病變/出血性皮損(瘀點、紫癜、凍瘡和網(wǎng)狀青斑)。

個別病例伴有其他血小板和凝血相關(guān)異常,如血小板減少和血尿等。

尤其是有病例的皮損與血尿消失的病程相吻合。

■ 推測三:COVID-19與EB病毒有一定的相似性。

推測依據(jù):

EB病毒也常有系統(tǒng)受累,如發(fā)熱、淋巴結(jié)腫大、食欲減退、惡心、嘔吐、咳嗽、關(guān)節(jié)痛等。

原發(fā)性EB病毒感染同樣可伴隨一系列的皮膚表現(xiàn)。可呈麻疹樣、蕁麻疹、猩紅熱樣、水皰、紫癜樣和瘀點樣皮損。甚至還包括其他少見皮膚表現(xiàn),如肢端發(fā)紺、掌部皮炎、小兒丘疹性肢端皮炎、多形紅斑等。此類表現(xiàn)和COVID-19相關(guān)皮損重疊比例較高。

傳染性單核細(xì)胞增多癥(EB病毒所致)患者使用抗生素治療后可發(fā)生“超敏反應(yīng)性”皮損,常表現(xiàn)為瘙癢性、銅紅色猩紅熱樣斑疹。而美國的1例COVID-19患者出現(xiàn)麻疹樣皮損前曾有服用阿奇霉素,推測也有可能是服用阿奇霉素致敏后再由病毒誘發(fā)的“超敏反應(yīng)性”皮損。

當(dāng)然,上面的推測遠(yuǎn)非定論,但或許可以為探索COVID-19皮損發(fā)生的機制提供思路。期待未來揭開COVID-19真面目的那一天。

參考文獻(xiàn)

[1] Beuy Joob, Viroj Wiwanitkit. Various forms of skin rash in COVID-19: a reply. J Am Acad Dermatol. 2020, S0190-9622(20)30612-5. Online ahead of print.

[2] David James Najarian. Morbilliform exanthem associated with COVID-19. JAAD Case Rep. 2020. Online ahead of print.

[3] Beuy Joob, Viroj Wiwanitkit. COVID-19 can present with a rash and be mistaken for Dengue. J Am Acad Dermatol. 2020, 82(5): e177.

[4] Juan Jimenez-Cauhe, Daniel Ortega-Quijano, Marta Prieto-Barrios, et al. Reply to "COVID-19 can present with a rash and be mistaken for Dengue": petechial rash in a patient with COVID-19 infection. J Am Acad Dermatol. 2020, S0190-9622(20)30556-9. Online ahead of print.

[5] Iviensan F Manalo, Molly K Smith, Justin Cheeley, et al. A dermatologic manifestation of COVID-19: transient livedo reticularis. J Am Acad Dermatol. 2020, S0190-9622(20)30558-2. Online ahead of print.

[6] S Recalcati. Cutaneous manifestations in COVID-19: a first perspective. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020. Online ahead of print.

[7] Kolivras A, Dehavay F, Delplace D, et al. Coronavirus (COVID-19) infection induced chilblains: a case report with histopathological findings. JAAD Case Rep. 2020. Online ahead of print.

來源:醫(yī)學(xué)界皮膚頻道

作者:唐教清

校對:臧恒佳

責(zé)編:鄭華菊

| 我也說兩句 |

| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對象為注冊用戶。該項服務(wù)免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn